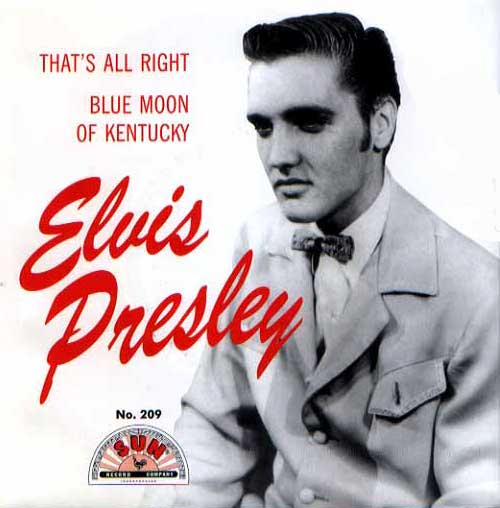

(エルヴィス・プレスリーのデビュー盤、ザッツ・オールライトのジャケット)

2004年はエルヴィス・プレスリー

デビュー50周年記念の年

2004年はエルヴィス・プレスリーが登場して丁度50年にあたる記念年です。

みなさんはエルヴィス・プレスリーを聴いたことがありますか?

地球上の先進国、それに続く国に住んでいる方なら、意識しなくても知らず知らずの間に、かなりの楽曲に接しているはずです。

まだ戦後をひきずっていた1954年・・・

前年にテネシー州メンフィスのヒュームズ高校を卒業したエルヴィス・プレスリーは2つの会社に勤務した後、メンフィスにあるサン・レコードという会社から<ザッツ・オールライト/ブルームーン・オブ・ケンタッキー>をカップリングしたシングル盤でデビューしました。

このシングルは地元でヒットし、スコティ・ムーア(ギター)、ビル・ブラック(ベース)の2人と一番若いエルヴィス・プレスリーの3人は地方を巡業して回りました。

55年RCAに移籍、56年に衝撃的なメジャー・デビューを果たしたエルヴィスは、前代未聞の人気を浴びました。

日本人にとって、エルヴィス・プレスリーがどういう存在だったのか?

どういう影響を与えたのか、いまとなっては「分からない人」の数の方が多いのでしょう。

こういう僕も実際のところ、ロカビリー旋風、その後に続くロックンロールという点では、実体験していないので実感としてまったく分からない。

その点ビートルズの方になじみがあります。

(80年代の不二家のハンバーグランチ)

団塊の世代とエルヴィス、そしてビートルズ

日本という国は、いわゆる団塊の世代の成長とともに現在に続くサブカルチャーの基盤が出来上がっていきました。

テレビ、漫画週刊誌、平凡パンチ、VAN、11PM、ポパイ、マイ・ホーム、マクドナルド、ファミリーレストラン、自然食品、ウェイトトレーニング、ソーラー、ビデオ、パソコン、三無主義・・・。

戦後の物資不足が終焉を迎えようとするとともに、ビシネスが団塊の世代をめがけて進撃しました。

ある意味で戦後が終わり、新しい時代の始まりと新しい価値観。

ジーンズをはき、髪を伸ばし、ビートルズ来日を正面で受けた世代。

そういう意味で世界の音楽の歴史としては正しくないにしても、日本のロックはビートルズから始まりました。

敗戦国に於ける団塊の世代にとってエルヴィスの登場は早すぎたのです。

(70年代エルヴィス/宮本弘子氏:作)

消費する快楽

エルヴィス・ファンであってもなくても、ビートルズ世代と、それ以前の世代では隔たりがあるように思えてなりません。根本的なところで価値観が違うのは仕方がないのです。

そして60年代終わり、エルヴィスが映画の世界から再び歌の世界に戻ってきた頃には、日本はゴミ問題が表面化し、交通戦争が社会問題になっていました。

71年には環境庁が誕生しました。

日本は消費することを快楽とした経済アニマルと化し、狂い出していたのです。

団塊の世代の後では、新人類と呼ばれた世代が大きな節目のように思います。

1960年代中盤生まれの世代です。高度成長期にあわせて育ってきた世代です。

社会的ヒロインとしてマドンナが脚光を浴びていた時期に社会人になった、この世代の人には、ビートルズも遠く過去の存在です。

マドンナ来日を正面で受け止め、お立ち台ギャルに代表されるように女性がゲンキな世代ともいえます。

エルヴィス登場「事件発生」から50年

事件から50年かけて世界、日本はよくなったのでしょうか?少しでも幸福感は広がったのでしょうか。

ロックはとっても魅力的で力があって、エルヴィス登場以降50年の間ずっとサブカルチャーを牽引してきました。

もしかしたら、エルヴィスの登場そのものも、間違いだったのではないかと思うことがあります。サブカルチャーにとってもっとも重要なキーワードであるロックは本当に人々に幸福をもたらしたのか?あるいは破滅に導くのか?気になります。

エルヴィスの音楽の際立った特長

エルヴィスがロックのルーツはゴスペルだと語っているように、黒人の教会音楽が根っこにあります。

正確にはロックのルーツではなく、エルヴィス自身の音楽のルーツです。

同時期に相次いで登場したロカビリーと聴き比べると、エルヴィスの音楽の黒さが断然分かります。もっとも昨今のR&Bやラップに親しんだ人には、黒くないと思う方も多いでしょうが、本当にR&Bやラップが分かる人なら、エルヴィスの黒さがよくわかるはずです。

ロックのルーツはゴスペルだという言葉は、もうひとつの重要な意味を含んでいます。

教会音楽は民衆の心の祈りであって、プロの音楽ではありません。

エルヴィスのもっともエルヴィスらしいことは心から歌うアーティストであることです。正しくは心からしか歌えないアーティストです。

エルヴィスのステージはエルヴィス個人の心の様が表現されています。乗れば狂ったように歌うし、ひどい場合はスカーフを渡すために歌っているのかと思うような時があります。

勿論歌っている状態ではありません。よくも悪くも、これこそエルヴィス・プレスリーなのです。ショウビジのあるべきルールからすれば、その姿はわがままと誹りを受けても仕方がない面もあるでしょう。

エルヴィス・プレスリーがどんなアーティストであったのか、一瞬にして語り尽くしているシーンがありあます。

68年クリスマスシーズンに全米でTV放送され80%を超える視聴率を獲得した「カムバック・スペシャル」と呼ばれている番組にはっきりと伺いしれます。

<ラブ・ミー・テンダー>を歌うエルヴィスは激しいアクションの後だったので、最初息を切らし、歌詞を間違えたりしながらも、次第に落ち着かせていきます。

やがて真摯な表情に変わっていきます。それはとてもドラマティックな光景です。

そして曲が終わった後、拍手の間、エルヴィスはしばらく動きません。

エルヴィスはトークするために曲から抜け出る必要があったのです。

ポーズでも余韻に浸っているのでもなく、抜け出る作業がエルヴィス自身に必要だったのです。

(クリックで大きな画像)

精霊のいる場所

人間は感情の生き物ですが、行動こそがすべてです。

心の中で他者を愛しても、殺しても、レイプしても、罪に問われることはありません。

行動する自分こそが本物の自分です。感情世界の自分は現実社会では存在しません。

しかし、芸術は感情を表現する場です。つまりもうひとりの自分を表現する場所です。

そこには精霊が宿っています。精霊とは霊的な力です。こどものまなざしです。

エルヴィスは、あまりにも「こどものまなざし」でしか歌えなかった人だと思うのです。

エルヴィスにしても、ジョン・レノンにしても、あまりにもこどものまなざしでしか生きていけない男が、大人の世界を生きるのは大変だったように思います。

単純に好きなことに集中していたら、42歳で天に召されることもなかったでしょう。

同じくビートルズも「こどものまなざし」で単純に好きなことをしていたら、分裂することもなかったでしょう。

この世界は、ひとりで暮らすことが出来ないので、単純に生きるには難しいように出来ています。

しかし彼らは「こどものまなざし」で単純を貫いたからこそ、成功を手にしたのです。

そして単純であることの素晴らしさを証明しました。無用なはずの複雑につかまるまでは。

つかまるな!キックアウトしよう!

そういう意味で、ローリング・ストーンズのキース・リチャーズが僕にはカッコいい存在です。

エルヴィスを聴いたこどもだったキースは「俺も黒人のような音楽をしてもいいのだ」と思い、行動に移しました。

以来キースは薬物につかまりながらも、グループ分裂の危機につかまりながらも、そのどれもこれも蹴飛ばして、「こどものまなざし」を守り抜いて、自分に筋を通して、単純を生き抜いている数少ない人物です。

それにしてもエルヴィス・プレスリーの精霊は、複雑ゆえの死をもってしても朽ちることはありませんでした。

感情を表現するエルヴィスの精霊は、曲の良し悪し、録音技術などを易々と超えて歌一本で聴くものを最高峰まで案内します。

その偉大こそエルヴィス・プレスリーの力です。

ですから、僕には曲の良し悪し、録音技術などたいしたことではなく、重要なことはただひとつ、自分がどれだけ裸になってエルヴィスの世界へ飛び込めるかなのです。

いつだってエルヴィスは比類なき精霊によって、感情の極みに案内してくれるからです。

そこで、こどものまなざしを行動するべきこと、感情世界にながしてしまうことに分類してくれるのです。

その極みに、「エルヴィスを聴いた時、世界がカラーになった」と語ったキース・リチャーズが立っていて、黙って笑っているような気がするのです。

エルヴィス・プレスリー、色のある世界

人種差別という行動にストップをかけた「エルヴィス・プレスリー登場」という事件から50年。

行動する自分と感情の自分には明確な境界があります。しかし世の中には行動と感情の境界が崩れ、してはいけない行動が頻繁に起こるようになりました。境界が危うくなっています。

エルヴィスが50年前にやってみせた自由の賛歌、ロックンロールと呼んだものは、どこに行ったのでしょうか?

自由とは何をしてもいいということではなく、何でもできるけれど、自ら行動を抑制することです。

色が混ざれば濁ります。

行動と感情を美しく分別することで、アイデンティティをシャープに際立たせることです。

そこにカラーの世界がある。キース・リチャーズが見たカラーの世界とは、そういうことではなかったでしょうか。

もし、世の中がカラーでなかったら、エルヴィスを一度聴いてみてください。

こどものまなざしで見れば世界は濁りのないカラーに見えるのです。

エルヴィスはいつも変わりなく「こどものまなざし」で歌っています。

時の移ろいに変わっているのは自分なのです。

エルヴィスを聴くたびに、そのことを自分に言い聞かせています。

複雑につかまるなと。

|