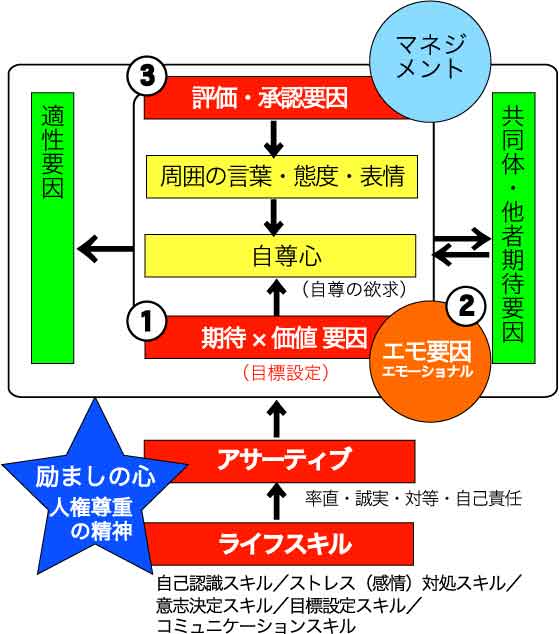

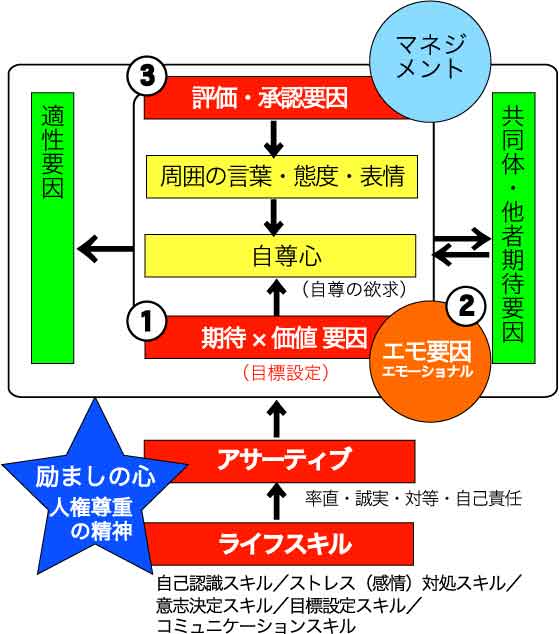

モチベーションアップ 7つのルール 評価・承認要因

ひとは誰でも大切な存在だと思いたい。

評価・承認要因の重要性

ひとは誰でも大切な存在だと思いたい。 そのために生きている。

仕事も、学問も、消費も、休息も・・・すべてが大切な存在だと思いたいに向かっています。

だからモチベーションがあがる、あがらないは、自分をどれだけ大切にしてくれるかとかかわっています。

しかしひとは自尊心があります。

ただ意味もなく大切にされても気持ちいいはずがありません。

逆に無力感を味わう羽目にもなります。

すると感情と理性の分裂が起こります。

うれしいけれど、虚しい。ありがたいけど不安。

モチベーションが高まるようになるには、それなりの理由が必要になります。

それが「評価と承認」のポイントです。

状況に応じたキメの細かい 、つまり温かみのある「評価と承認」必要なのです。

温かみのあるとは、結果への関心だけでなく、その何倍もの集中力をもって観察する行動のプロセスへの注目です。

つまり終わってから頑張ったねではなく、戦うその最中にこそ、励ましの心を投げ込んであげること。

それは、頑張れという曖昧な言葉ではなく、ひとつひとつの作業への注目による適切な態度と言葉です。

大リーガーなった選手たちが語っている「ファンがゲーム&ひとつひとつのプレーを真剣に見ていてくれる」その言葉に通じる実感です。日本の応援の仕方とどこが違うか、お分かりのはずです。

価値の発見・創造

期待×価値の内、期待は社内だけでも可能ですが、価値は不十分な場合があります。社会的に認知されていないことがあるからです。

そうであるなら価値を創造する力が必要になります。どのようなことでも価値の発見はできるものですので、価値観の整理と創造が必要になります。

自尊心と向き合う

自尊心はなにもしないでいて自尊心が高まることはありません。

ひとは誰でもそこに存在するだけで価値があります。しかしこの意味は、なにもしないでいる状態を指していません。

そこに存在している状態とは、いまこの瞬間、没頭していることで、自分を忘れた状態、つまりフロー状態のことです。

フロー理論は、ミハイ・チクセントミハイ博士が提唱した理論で、「流れているような感覚」にちなんでフローと命名されました。

フロー状態とは、なにかに没頭しているときの特殊な心理状態のことで、集中していると同じことをしていてもストレスや努力感が少なく、楽しさを感じる状態のことです。フロー状態では時間を忘れるほど楽しく充実感があります。

この状態になるには、没頭するスキルが必要です。

没頭するには、好きな事をするというのもひとつの手段ですが、これは自ら限界を設けるようのなものです。

誰でも、知らない事、体験していないことのほうが多いはずです。 最初は知らない、できないのが当たり前なので、それを理由にしないでいたら、発見はありません。

ですから、むしろなにも考えず取り組むことが適切です。

なにも考えないとは、わきあがる感情に振り回されないことです。

面倒くさい、出来そうにない、ムダにならないか。。。うまくいかないと、さまざまなネガティブな感情が 起こってきます。それを気にすると、途中で止めてしまいます。

だから気にしないことです。すると脳が道筋を作っていきます。自分の内にあるその力を信頼するほうが快適な状態を作れるようになります。

24時間の内、一分、一秒、少しでも多くフロー状態を体験していると、自然に自尊心は高くなります。あわせて知識・技術スキルは高くなります。

目標設定(課題)が必要

フロー状態を体験するには、漠然とやっているより、課題があるほうが効果的です。

ですから、適切な目標設定が必要です。

目標設定には、以下のようなレベルがありますので、適切な設定を選択します。

・ベビーステップ(自信のない人向け。確実に達成できる低めの目標)

・ストレッチ・ターゲット(背伸びした高めの目標)

・ジャイアントリープ(意識的にとんでもなく高い目標を設定、限界突破)

目標設定をすれば、達成に必要な知識・技術スキルの確認が必要になります。

不足がないような目標はマンネリを増長するだけです。

知識・技術スキルの不足が発見は最初はいい気持ちがしませんが、取り組む事でフロー状態を体験すれば意識は変わります。

それを支援する態勢が、「期待×価値」要因の具現化です。

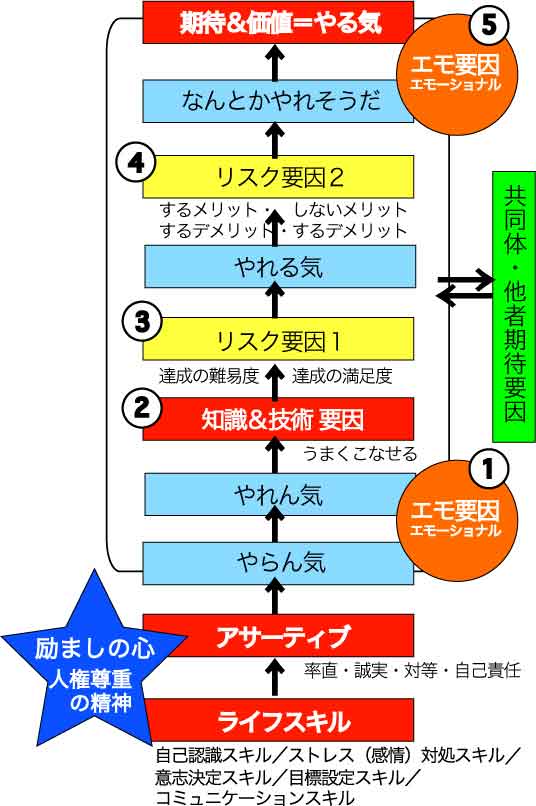

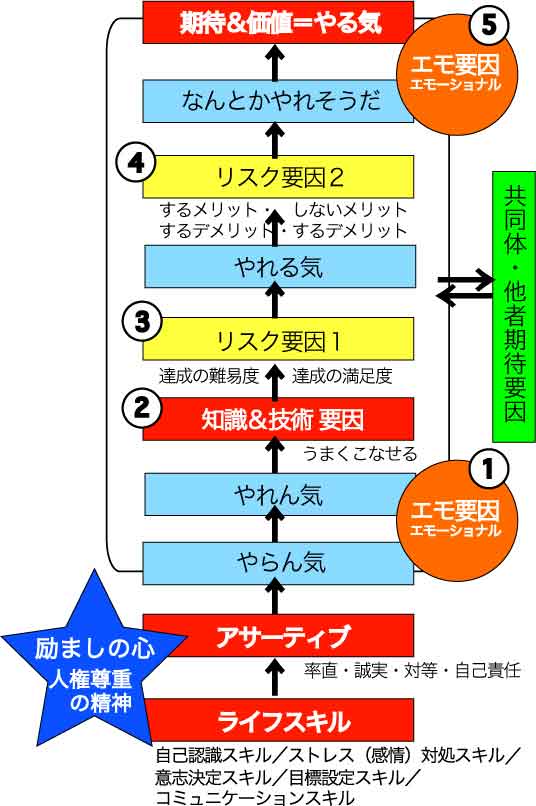

「期待×価値=やる気」というロジックを成立させるために

知識・技術を習得が欠かせない

まず知識・技術を習得するには、共同体における価値と共同体の期待を自らが認識することが欠かせないのです。

その点でも所属する共同体(家族・会社・学校・自治体・国家)などの価値観が勇気づけになります。

さらに、知識・技術を習得する、あるいはしょうとするとき、リスクに対する分析を開始します。

リスクは大きく2つの要因があります。 ひとつは、習得の可能性(難易度)と習得した場合の満足度

です。

満足度は習得の可能性と補完しあう関係にあります。

可能性は高くても、低すぎても意欲が出ません。高すぎると価値を感じませんし、低すぎると諦めてしまいます。数値で表現するなら一般に50〜60%当たりが適切です。可能性と満足度が適切であれば、モチベーションは高くなります。

しかし、それだけで完結することはありません。習得には時間的、心理的、費用的にリスクがあります。

そこで、するメリット、するデメリット、しないメリット、しないデメリットを考慮して判断します。

この判断が適切にできればいいのですが、考慮することが整理できていないために、偏った考慮によって、適切な判断ができない場合が少なくありません。特に体験が少ないと気がつかずに偏ってしまうことが多いものです。リスク分析をするには、共同体の期待や価値観が影響します。

知識・技術が身について、やれそうな気がして、やる価値があると判断して、はじめてモチベーションが高まります。このステップをまずクリアして、知識・技術を身につけることが、最初の関門です。この一連のプロセスを支える点で、共同体や他者から与えられる価値と期待は感情を動かします。

もし、 共同体や他者から価値と期待が与えられないと、モチベーションを高めることは難しくなります。その意味では、いままでなかったことで、周囲のひとが理解できないことに勢力的に取り組むことは、自分が自分に価値を与え、期待をする自己完結を怖れない勇気が必要になります。プロセスを支えているのが、率直・誠実・対等・自己責任からなるアサーティブ、WHO(世界保健機構)が定めた10のスキルからなるライフスキル、つまり人権尊重の精神であることは言うまでもありません。