ライフスキルを育むマイプロジェクト。

ライフスキルを身につけることは大事なことですが、重要なのはライフスキルそのものを研究することではなく、目標達成にじぶん力を発揮すること。ライフスキルという技術を使いこなすことであり、ライフスキルという技術を研究することではないと判断したうえで「マイプロジェクト」として取り組むことを推奨しています。

次のような態度は、ライフスキルのバランスが良い方に発見できる共通したスキルで、タスクをクリアするうえで有利に働きます。

●目的志向

● 大局を観る

●

ユーモア

● それでもイエスと言う

● 人より優位に立とうとしない

● 楽観的(準備を怠らない)

●

傾聴・聴き上手

タスク(課題)をスタイル(ゴールデンルール)をもって達成するというやり方を通して、標的ライフスキルを育むようにしていますが、ゲンキポリタンのマイプロジェクトでは、そのプロセスでこれらのスキルも育むようになります。

大局を観る

大局を観るとは、より高い視点から、より広くワイドに、より長期的な展望で、注意深く本質を見ることで目の前の問題に対処します。

また話すときも大局的な観点から話します。

重要なことに先に触れて、細部を説明すると、聞く人は隅を突かれているような気にならないものです。

大局を観ることを習慣化している人は、自分の個人的な考えは考えとして認知しながら、一般的な考え方、他者の考えは考えとして認知するので、考えを総合的にまとめることができます。

そうでない人は情報と自分の考えの認識があいまいになり、自分の考えが絶対的であるとおもいがちです。

すると細部中心、現象面への対応が中心になるため、実は合理的でないことを合理的と判断する間違いをします。

大局を観ることができないひとには、細部や事象に注目してしまうために、一貫性がなく、モチベーションの高い人は不安になり、低い人は抜け道がいくらでもあるように感じます。

大局を観る力を身につけるには、私的な価値観、論理を手放すことです。

私的な価値観、論理を相手に押し付けようとする限り大局を観る力は身につきません。

また意見の相違から、可能な限り統合へ発展させていくのがコミュニケーションの王道ですが、そのコミュニケーション・スキルも育ちません。

すべての出来事、そのものには意味がありません。

出来事に意味を与えているのは自分の想像です。

つまり自分を固執させなければ、出来事はもちろん感情に対しても、どのような意味も与えられるのです。

この考え方は、とても重要で、なにごとにも影響を及ぼしますが、ひとは感情によって混乱し、この事実に気づかなかったり、忘れてしまいます。

出来事によって左右されていると思い込んでいるひとは、他人のせいで感情を害したと考えます。

感情は出来事によって左右されません。出来事自体に意味がないからです。

演繹法(考え方の技術のひとつ)ですっきり考えが整理できる簡単なテーマです。

たとえば注文したけど、商品がなかなか出てこない場合、早くしてほしいと言えばいい。

言えば相手も早くしてくれるので、多少は早くなる。言ってもならないことはならない。無理なことは無理なんだから考えても仕方がない。

怒ろうが泣こうが頼もうがどうにもならない。

どうにもならないことを考えても現実のどこにも反映できないので、考えるのも感情的になるのもムダでしかない。

どうにかなることに労力を使うのが生きている価値があるというものです。

このように自分のきめつけた論理で物事に意味を与えていると高いところから見る、広くみることができなくなります。

つまり自分で目隠ししているようなものでバカバカしいこと、この上ない。

そこでもうひとつ疑問が残る。

早くしてくれと頼んだのに、してくれない。

こんな時は怒って当然だろう。という意見があります。

しかし、言ってもならないことはならない。

他者の主体性は他者にあるからです。

だから言ってもならないことは現実に反映されないのだから、それ以上考えても仕方がない。

つまりコミュニケーションが成り立たない状況にあるということです。

相手の方は誰からも相手にされなくなっていく。

自分がコミュニケーションを断絶したからです。

私的な価値観、論理を手放さなかったからです。

大局を観るスキルがあれば、誰からも相手にされなくなるようなことはしないものです。

だから、あなたが私的な価値観、論理を手放さないといった愚かなことをして、自分が誰からも相手にされなくならないように気をつけたいものです。

間違いを起こしてほしくないので付け加えますが、自分、自分の周囲の人には、あきらめないで注意をしてあげてほしい。

“他者の主体性は他者にある。だから言ってもならないことは現実に反映されないのだから、それ以上考えても仕方がない。“で片付けずに、あきらめないで注意をしてあげてほしい。

それは愛情です。他人にも自分にも同じです。

自分と自分の周り、つまり共同体をより良い方向にベクトルを合わせていく。

モチベーションを高めることができる力の源泉はそこにあるわけですから、大局を観ることで愛情を育むことができる、あるいは愛情を育むために大局を観るという信念をもってほしいと思います。

日本のように国土が狭く、主な都市へは、どこからどこに行くにしても四時間程度で行けてしまう環境では、情報も一極集中です。

ほとんどの人が同じ情報を持っているため、場と空気で決める傾向が強くなり、自分の頭で考えているようでも、そうでない場合が多くあります。

大局を観る習慣を身につけるために、愛情を育む、私的な価値観、論理を手放すことを忘れないようにしたいものです。

■ 聴き上手

聴き上手は、コーチングに欠かせないスキルで、「傾聴」する、つまりアクティブに聴くことが出来る力です。

言葉を聞くだけでなく、その背景にある心や考えを熱心に聴こうとする力です。

こういうと、なんだか難しく思うことがありますが、なぜ聴くのか「聴く理由」を掌握していると難しくありません。

●傾聴する理由は、

・相手の話している内容を知り、意味を理解する

・内容を知り、意味を理解するために、言葉の背景にあることを知り、理解する

・言葉の背景にあることを知り、理解するために、そのひとを理解する

・そのひとを理解するために、どんなことを大切にしているのかを知る

・そのひとを理解するために、どんな生き方をしてきたのか

・そのひとを理解するために、どんな生き方をしたいのか

●聴き上手な人のポイントは

1) 自分が話したい誘惑に負けない

2) 相手を話し上手にさせる

3) 表情、態度、動作も表現の一部として観察をする

4) 相手との違いを受け入れる

●自分が話したい誘惑を克服する

親、教師、上司は教える立場にあるだけでなく、 責任もあるので、伝えたいことを多く持っています。

そのため自分が話すことに関心が強くなるのは自然の成り行きです。

しかし、その結果、相手が話そうとするのを遮断したり、批判的になりがちで、相手の勇気や意欲をくじいてしまいます。

意欲を引き出すために、「聴く」「観察する」を中心にして、自分が話したい誘惑を克服します。

●相手を話し上手にさせる

姿勢、身ぶり、表情、仕草、距離、角度などの調整をして、心と身体全体で聴くようにすることで、相手が話しやすい状況を作ります。

相手の態度や姿勢に似合った自然な雰囲気を作るようにしたほうが話しやすくなります。どちらかというと話す側が安全を求めて、聴く相手の態度や雰囲気にあわせることが多いので注意しましょう。

特に聴く側が上司など目上の場合、相手は合わせようとするので注意が必要です。

自分は相手から関心を持たれ受け入れられていると察すると心を開いて話しますが、叱咤激励は反対の態度を感じるため、心を閉じてしまいます。

話す距離は相手との関係で変化しますが、角度は真正面より少し角度があるほうが話しやすくなります。

また相手を話し上手にさせるには、共感していることを分かりやすく示すことがなにより重要です。

あいづち、確認、質問はとっても大切で、コミュニケーションを深めやすくします。

コミュニケーションを深めやすくするとは、意見の相違を発見して、双方の理解を深め調整することです。

言葉の意味に注目して自分の解釈があっているか、確認をして理解を深めることが、話しやすくします。

●身振り、表情、仕草も表現の一部として観察をする

観察のポイントは、「言葉」と「態度や表情」とのギャップへの注目です。

言葉を聞くだけでは分かりにくいことも、身振り、表情、仕草を見ると分かる事があります。

表情が暗かったり、ソワソワしたり、異様に明るかったり、話の展開で態度や表情が変わったりします。眼球、表情、姿勢、話す速度、声の大きさ、会話の間、語調などで本心が見抜けます。

目標達成するコツはマイルストーンの運用にありますが、聴くのも同じ要領です。

話し終わってから意見の相違を発見するより、話の部分部分で意味の認識しておくほうが、全体をまとめやすくなります。

聴くひとの態度や表情で部分部分の認識はより容易になります。

相手の話を聴く態度は、それ自体が会話の役割をします。

聴く態度や姿勢にも、相手の態度や姿勢とミスマッチにならない自然な雰囲気を作るようにしたほうが話しやすくなりますが、それもそのひとつです。

聴く側の反応は、相手への関心の高さを示しますが、その高さは話すひとの聴く側への関心の高さになって返ってきますので、同じことを同じ時間、話しても、コミュニケーションの深さは違ってきます。

●相手との違いを受け入れる

話を聴いていると、自分の考えと違うことがあります。

違うから聴く価値があるとも言えます。

自分と同じ意見は聴くけど、違う意見は聴かないというのでは、コミュニケーションの断絶でしかありません。

聴いていると違う理由も、聴こえてくるものですが、よく理解できない場合は、

話の背景に注目します。

自分の理解と相手の理解がなぜ違うのか、どこで違いが生じているのか、確認します。

この作業は自分の理解を深めるだけでなく、両者ともにあらたな発見につながります。

● 読むと聴くとは違う

プラトンは「書き言葉は話し言葉より劣る」と言い遺しています。

同じひとが語る同じ内容のことでも、書いたものを読むのと、話しているのを聴くのでは、こちらへの入り方が違います。

その違いはおそらく、話すときにしか入らない魂があるからではないでしょうか。

聴くもの、話すものが向かい合う空間に言葉では尽くせない思いが往来するからです。

その往来している魂を、聴く側が受けとめると、魂はさらに活気ずいて、言葉の本当を伝えようとするものだと思います。

だから書いたものを通して内容を知っていても、聴く機会があれば聴くように努めたいものです。

▲このページのトップに戻る

自分のスタイルを身につける/ゴールデンルール

マイプロジェクトで選ぶゴールデンルールは次の7つのなかから選びます。

それぞれのルールに、関連するライフスキルを記載しています。

●自分と周囲の人を尊重し励ます

コミュニケーションスキル (効果的コミュニケーション ・対人関係)

● プロセスに注目する 自己認識スキル(自己認識・共感性)

● 決めたことは責任をとる

意志決定スキル(意志決定・問題解決)

● できるまでやる 意志決定スキル(意志決定・問題解決)

● いまこの瞬間に集中する 意志決定スキル(意志決定・問題解決)

●

理想と現実の差をうめる目標を選ぶ

目標設定スキル(創造的思考・批判的思考)

● 感情的な行動をしない ストレスマネジメントスキル

(感情対処・ストレス対処)

▲このページのトップに戻る

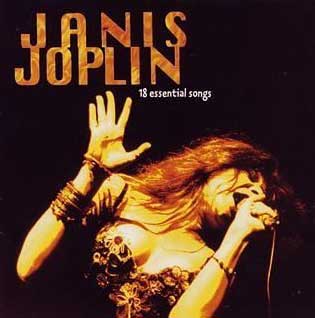

18の祈り ベスト・オヴ・ジャニス 18の祈り ベスト・オヴ・ジャニス

|

●音楽を聴きながら

ライフスキルを考える

ライフスキルとヒッピーは相性がいいようで悪い?

ドラッグ撃退の方策のひとつとしてWHOがライフスキルに注目したことを思えばヒッピーカルチャーは敵対的なもの。

若くして死んだジャニス・ジョプリンも、ジミ・ヘンドリックスもそんな若者のひとりだった。

ヒッピーカルチャーのコアな部分は、ソローの思想に通じていて、 消費社会への警鐘だった。

ジャニスを聴きながら、ドラッグのことなんか忘れて、もっと大事なこと。なにが本当に幸福なのかを考えたい。

感情が歌声に乗って届いてくる。歌っている瞬間にこそジャニスはもっともジャニスだったことを思い出しながら、感情をどう扱うか。

向かい合って考えたい。そして自分も周囲の人も勇気づけることができる行動をしたい、

|

|

|